《當時間遇見手》

時間無形無影,透過人的心與眼、腦與手,創造出記錄時間的工具:鐘錶。《明周》自創刊以來,以插畫親和淺白的精神,為鐘錶報導挹注深入淺出、雅俗共賞之詮釋。《當時間遇見手》是由本刊策劃、邀集台灣新銳插畫家與瑞士鐘錶品牌合作,藉由畫家藝術之手,描繪鐘錶迷人的工藝精神,除相繼於本刊、官網與臉書粉絲頁刊登外,2014年3月13日至23日,假台北市華山1914文創園區「鍋爐室」舉辦展覽及相關節目,歡迎參觀。

【撰文/南美瑜;插畫/陳狐狸;設計/林世鵬;圖片/Breguet、陳狐狸】

寫畫成詩── 插畫家陳狐狸專訪

「如果不畫圖,妳都在做什麼?」我問。「看書吧。」插畫家陳狐狸說。眼前這位齊眉瀏海的長髮女孩,話極少,但心思很多,想來泰半的時間都像海綿一樣吸納著世間萬象,讀書、看電影、聽故事,或者用她的雙眼記錄「檔案」。大學研習西畫,畢業後想著雖喜歡畫圖,卻不知未來如何的道路,便決定前往倫敦念研究所主修插畫。經過研究所扎實的學術訓練,她逐步確立自己插畫創作的方向與目的,「如果有可能,我希望都能為文學畫畫。」陳狐狸說。

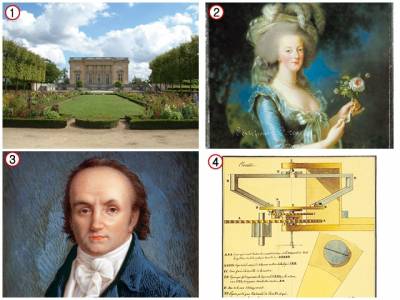

01 歷經數百年風霜摧殘的瑪麗安東尼皇后之小提亞儂宮,在寶璣錶贊助修復後重現美景。 02 瑪麗安東尼皇后是寶璣貴客之一。 03 亞伯拉罕.路易.寶璣。 04 寶璣的陀飛輪裝置手稿。 | 從小愛讀《中國時報》人間副刊的文章,也對那些搭配文學所產生的插畫印象深刻,例如閒雲野鶴、幾米等,不過她比較在意的還是文學本身,從英國回來之後,她向這些報紙文學副刊自我推薦,開始實踐她為文學而創作的理想。 |

許多人說陳狐狸的插畫頗具女性特質,但畫家自己卻不以為然,甚至也不特別愛畫女生,可能是因為偏好的都是低彩度的中間、濁色系,加上她作品中總像小說或詩那般,處處留下豐富的細節與故事,圖像閱讀起來尤其千迴百轉,總是無法一次看足,要反覆欣賞、時時發現新的線索,所有符號組搭、交錯形成的詩意。這次和有「鐘錶之父」美譽的寶璣合作,可說是激起插畫家對歷史、文化近乎考據狂般的興趣,讀起寶璣200多年的文獻資料一點不以為苦,誠如她所著迷的古老事物與故事。

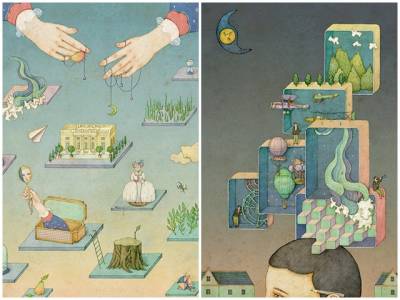

她很迷戀物品離開原本的持有者後,在不同的人們身邊流浪、經歷不同人生的故事,像是電影《紅色小提琴》。這次創作的插畫作品〈The missed encounter〉以寶璣錶瑪麗安東尼懷錶為主題,當年這只懷錶與它「命定的主人」(瑪麗皇后)錯過了,而這位主人也有著傳奇的人生,好像隱然更加深了它的曲折「身世」。畫面中從上而下伸出瑪麗安東尼的雙手,像是扮演著日月星移的命運操弄者;數百年來,這只懷錶曾多次轉換主人,並歷經失竊與重造。而曾經一度廢頹的小提亞儂宮,在寶璣錶贊助下獲得修繕,庭院中皇后所喜愛的橡樹木材、被製成安放瑪麗安東尼懷錶之木盒,潮汐更替、時計記錄著歲月,懷錶沒有遺失它的主人,它與她之間的「錯過」,才是最根深蒂固的紐絆。

〈The missed encounter〉,電腦繪圖。 〈Dreams of an inventor〉,電腦繪圖。 |

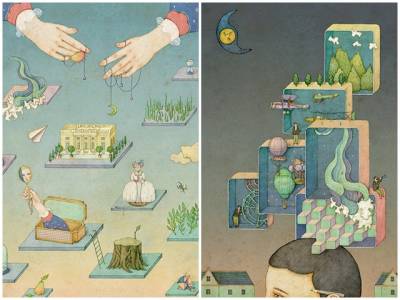

〈Dreams of an inventor〉描繪發明家們平靜的外在與豐饒奇幻的內在。寶璣錶品牌創立人亞伯拉罕.路易.寶璣,以他的天才與多項領先發明聞名於製錶史,讓寶璣錶有著獨特「發明家的血統」。插畫家透過一個發明家廣闊、複雜的腦海景象,有如多個「世界」同時正在孵化、齒輪不停運轉,揣想發明家智力運動的想像圖。各個小型「世界」裡藏著寶璣錶面盤上獨特的機刻雕花立方體圖案、陀飛輪機制,以及20世紀中期為法國海軍之飛行部隊製造飛行腕錶等故事。

當觀眾雙眼有如鏡頭般漫遊其作品時,每一處細節皆隱藏著不同的故事、詩句,令人玩味再三,而全觀時則又如同迷離、浪漫的世間風景。與鐘錶之父亞伯拉罕.路易.寶璣所創立的品牌合作,歷史已經寫就其絢爛的傳奇,插畫家藉由彩筆描繪著時光飛逝、人與事一直緩慢進行著的變遷,彷彿是對發明家浪漫的誦詩,只有擁有喜愛夢想的心,才能開創時代。

| 陳狐狸 宜蘭人,倫敦藝術大學坎伯威爾藝術學院(UAL, Camberwell College of Arts)視覺藝術研究所主修插畫。在倫敦隔著馬路與窗外一隻住在城裡的紅狐狸度過整個夏天。喜歡文字與圖畫,不論分開或一起。作品常見於報紙副刊,繪有《四時迴轉歌》、《曹操掉下去了》等書,2014 Ilustrarte插畫雙年展入選。與夥伴經營「以後,練習室」設計工作室。 |

![[試用]AZBOX,我的美妝生活盒子❤10月❤ [試用]AZBOX,我的美妝生活盒子❤10月❤](https://articleshost.com/pub/img/article/31903/1427571783858_s.jpg)